仕合せの刻

ミッドライフ・クライシスの意味と価値

「ミッドライフ・クライシス」とは「幸せ」から「仕合せ」への転機の時機であり、それを促す危機でもある。「侘」の次元への知的移行期ともいえる。

ミッドライフ・クライシス(中年の危機)

「ミッドライフ・クライシス(中年の危機、midlife crisis)」とは、中高年が陥る心理的危機(鬱病や不安障害等)のことをいう。ハリウッド映画のタイトルのようにカタカナにしたところで、その陰鬱さは変わらない。つづめて言えば、概ね中年のあたりであれやこれや、状況に行詰りを感ずるのである。

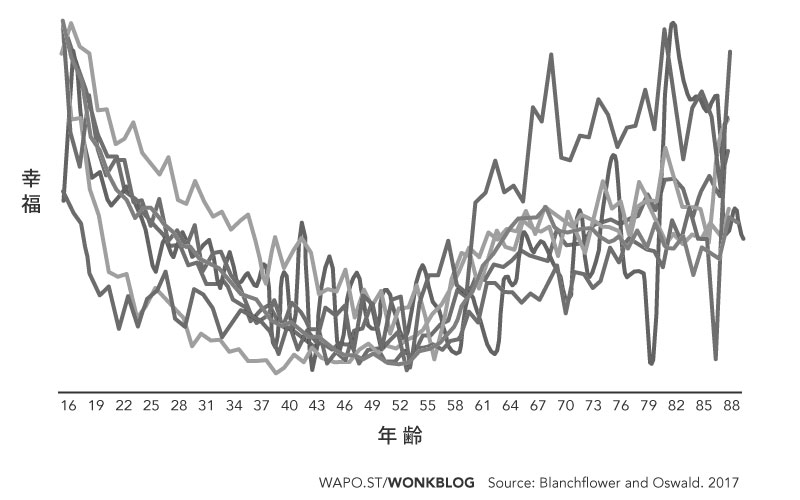

『WONKBLOG』に「This chart predicts the age at which you'll be happiest(あなたが最も幸福になる年齢を予測するグラフ)」という記事がある。この記事で扱われたグラフをトレースしたもの★1を見てみよう。たしかに、中年(ミッドライフ)は危機(クライシス)だ。

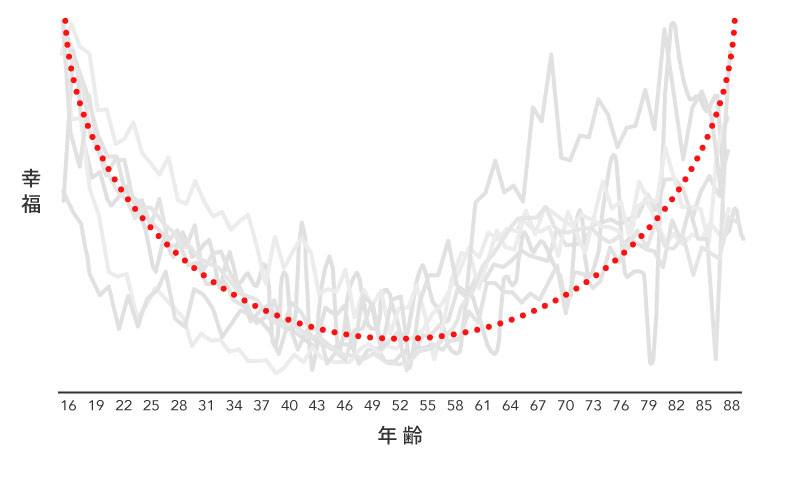

幸福の絶頂期である16歳から加齢とともに下降。40代前半から50代前半で幸福度は最低をマークし、その後ふたたび上昇、80代で幸福の絶頂に舞い戻る。むろん、個人差はあろうがグラフではそうなっている。ここに傾向線を引いてみる。

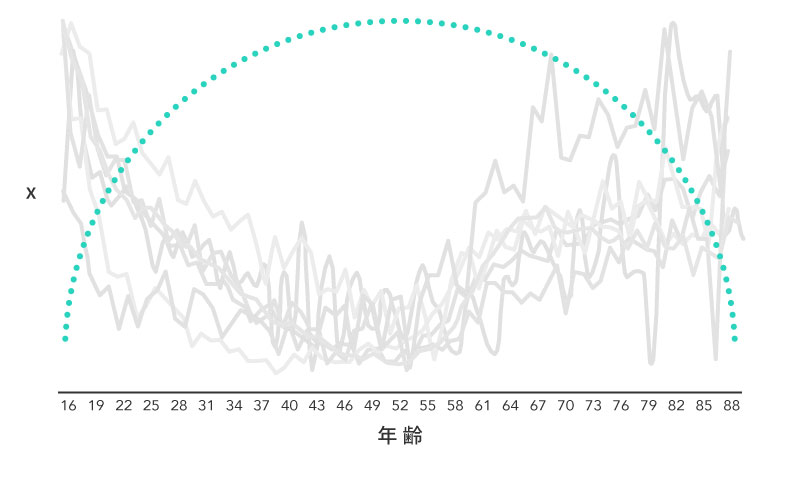

ここで、水平に反転した傾向線(x)が脳裡に表れる。これは「幸福」ではなく「知」に関するものだ。

そも、私は自身の16歳時が「幸福」の絶頂にあったなどと豪も思ったことはない。する事なす事うわべだけ、まるで生焼けのハンバーグ。私にとって青春などというものは、未熟ゆえにあらゆる処断を免れた砂利の日々にすぎない。

現在48歳の私はグラフでは幸福が底を突いた状態のはずだが、3倍の年月を生き、3倍どころではない「密度」を感じている。16歳の時分よりは、37兆個の細胞からなる重みにいささか近づいた気はする。

16歳の私が感じていたのは、未熟さゆえの外的刺激にたいする過剰な多幸感である。これは「幸せ」とよぼう。それにたいし、統合された洒脱な知の構えからの自己批判とその了解を「仕合せ」とよぼう。己が生とその運命と折り合う知には、涵養されたもののみが醸す馥郁たる香りがある。「死と消滅」すら「生」の内に包摂する「マチュア(mature)」な香り、それは「完成度」である。

「ミッドライフ・クライシス」とは「幸せ」から「仕合せ」への転機の時機であり、それを促す危機でもある。「侘」の次元への知的移行期ともいえる。この機にやれアンチエイジングだの何だのに腐心することは、知的ネオテニー(幼態成熟)として野暮臭い大人を選択するようなものだ。いい年して、その実いつまでも砂利となる。

★1 グラフ――D.G. Blanchflower, A. Oswald, "DO HUMANS SUFFER A PSYCHOLOGICAL LOW IN MIDLIFE? TWO APPROACHES(WITH AND WITHOUT CONTROLS)IN SEVEN DATA SETS", NBER WORKING PAPER SERIES, 2017, Working Paper 23724.

インプロージョン

「クライシス(crisis)」の語源は危機にたいする「決断」のことでもある。状況の変化、あるいはこれまでの知的構造、知的位相ではやりきれなくなったことに対し「決断」するのだ。

そのようなクリティカル(危機的、critical)な実践は老弱には無理だ。ならば「ミッドライフ」に甘んじて引き受けねばならない。それはさながら「インプロージョン(implosion)」、爆発のエネルギーを内側へ向ける苛烈な自己批判の様相を呈する。しかし、そのエネルギーによって価値の爆発的変化をみることがある。

偉大なクラシックの作曲家であるモーツァルト、ベートーベン、リストが生前書いていた手紙、1400通が計量経済学という手法を用いて分析されました。「愛」、「喜び」、「素晴らしい」といったポジティヴ感情を示す単語406語と、「傷ついた」、「悲しい」、「神経質だ」というネガティヴ感情を示す単語499語の使用回数から頻度を計測したのです。

(中略)

彼らのネガティヴな感情が9.3パーセント増加すると、その翌年には優れた作品の6.3パーセントの増加と強く関連していたことも分かったのです。 とりわけ重要な作品を生み出すには、その前に暗い感情が37パーセント増加していたようです。

──

稲垣諭、『絶滅へようこそ 「終わり」からはじめる哲学入門』晶文社、2022年

「芸術は爆発だ!」とは芸術家・岡本太郎の言葉として知られる。その爆発のエネルギーは外(他者や状況)に向いたものではなく、内へ、とりわけネガティヴな感情に向いたものだろう。対象化した悉を透徹した批判精神で焼灼する、それは対象の核と精神の核の融合、異質なものへの相転移――

偉大な作曲家たちもまた苛烈な自己批判の末、圧壊を経て、超克的なエネルギーを、表現を可能にしたのだろう。

闇に入らずんば光を得ず

たとえば、アンチ(反、anti)エイジング(加齢、aging)に腐心するという中年の神経症は批判精神のなさからくる。対象へ独自の批判を差し向けることなく半世紀も生きてきたのだ。批判能力は廃用性委縮で萎れて久しい。

メディアでもてはやされるアンチエイジングが単に利潤の受取人のコマーシャルメッセージだとしても、似非の価値の皮でもかぶせて「美」とすれば鵜呑みにする。そこにあるのは批判精神ではなく如何わしい「説(ドグマ)」への盲従、ジェロントフォビア(老化恐怖症)、神経症だ。いい年したもののそれは見苦しい。

対象とがっぷり四つの奮闘をしてこなかった中年の行く末こそ真の「クライシス」である。それは只々、年を取っただけの弱輩である。彼らにはもはや「青春」もなければ「白秋」もない、季節感なきモダン・タイムスを漂うだけだ。

甥のカールとの葛藤と相克は危機とよんでもさしつかえなかったろう――ベートーベンが作曲した「第九」に漲る力にインプロージョンをみる。己が生とその運命と折り合う知のみが醸す馥郁たる香り――

闇に入らずんば光を得ず――断言しよう。私の45歳以降の1年は、16歳から45歳までのおよそ30年よりはるかに価値がある。生焼けのハンバーグしか焼けなかった私が、ついに至高の自家製ハンバーグへの足掛りを得たのは45歳あたりだ。

沈み込んだようなグラフのラインは、私には知の重みのラインにみえる。洒脱な知の美しい冷光は、知的な闇の中でのみとらえることができる。

人間とは極性間の運動である。その過程にたいし、どのような意味と価値を与えうるかということにおいてのみ自由な現象にすぎない。

この紫色の火花だけは、――凄まじい空中の火花だけは命と取り換へてもつかまへたかつた。

──

芥川龍之介「火花」、『或阿呆の一生』

「ミッドライフ・クライシス」は、仕合せの刻である。