人間の現実の境界と限界

宇宙における人間の所在はどのようなものだろう――こんなことを思うのも無理はない。何せ人間の界だけが四六時中、災難だ何だと騒いでいるからだ。河原の虫も植物も、千年前と変わらずそれなりに機嫌よく暮らしている。人間だけがギクシャクしている。地球の問題児でありつづけている。この珍紛漢な生き物を顕微鏡のステージにのせ、細大みてみようではないか。人間とその現実の境界と限界を。

人間という現象の所在と現在

仏教では「真如一転して世界となり、再転して衆生となる」と言っています。転ずる毎に偏向して、本質から遠ざかると言うのです。

――

岡潔、『紫の火花』朝日新聞出版、2020年

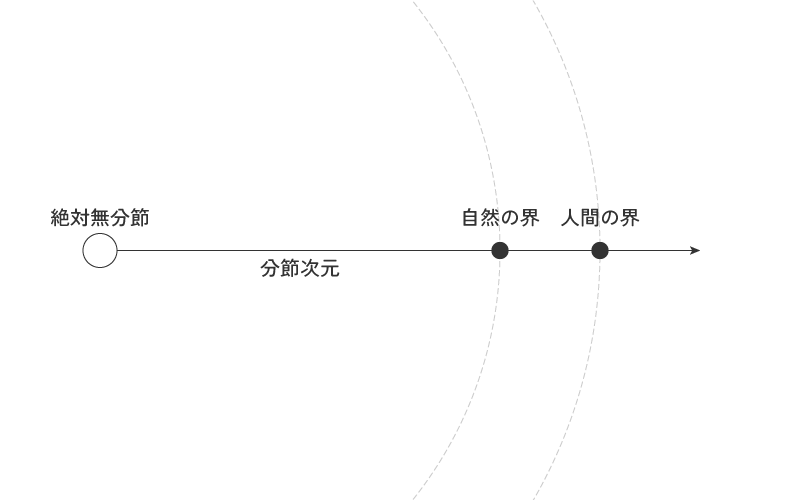

「如」の顕現(絶対無分節から無限分節への広がり)のなかで、「人間」は「自然」よりも外縁に所在するという。それはさながら、はじまりの「ビッグバン」から時の経過とともに遠ざかり、冷えて複雑化・多様化した宇宙の相似のようでもある。相似という観点から人間は宇宙の段階の現れなのかもしれない。

遠ざかる(分節化)にしたがい、エントロピー(煩雑さのようなもの)が増大するのか。かつて理論物理学者のスティーヴン・ホーキングは「ある程度に発展した文明は一瞬で滅びる」といった。宇宙的一瞬とはどのくらいかと質問した石原慎太郎に「およそ100年」と答えたという。

私はこの質疑応答を「リアル」といわざるをえない。さまざまなSF作品やスピリチュアルといわれる分野において「人間の進化へのアプローチ」は人気のコンテンツだ。しかし、人間はエントロピーの増大を錯誤して「進化」とよんでいる節が往々にしてある。

近代がいかに技術に熱狂した技術狂の時代であるか――文明の消費エネルギーの数量のみ、熱力学の観点のみをもって文明の発展度を決めるカルダシェフ・スケールが象徴的だ。そこではエネルギーの他側面、表現(心的・精神的)次元については扱われない。熱力学的、物的エネルギーの位相から解き放たれ、脱する可能性については論外だ。すべての可能性が技術観に収斂され、精神や、果ては神も高次技術の産物、との地平を観る。

──

『群集心理と群衆の運命』

私が一個人として経験する現文明は、加速度的に老い、病み、死ぬのではないか。生老病死「四苦」の相似、諸行のたどる道である。そも不生不滅の「如」において、生も滅も、進も退もない。一切の顕現がただそのようにあるのみだろう。

人間の現実とは

量子力学の視座には興趣がある。浅学からの仮説で恐縮だが、ここから量子力学的知識に沿った考えを展開してみよう。

マタイによる福音書に情欲をいだいて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をしたのである

とある。これはただ心を戒めるものだろうか。もしかすると、これは行為そのもののことをいっているのかもしれない。

量子について書かれたものを読むと、意識は行為であるといえるだろう。しかし現在の社会は人が心の中で為すことに制限はかけられない。それは「行為には至らず」という解釈だ。ここで量子についての詳細を述べることは本論の任ではないので端折るが、つまりこういうことだ。

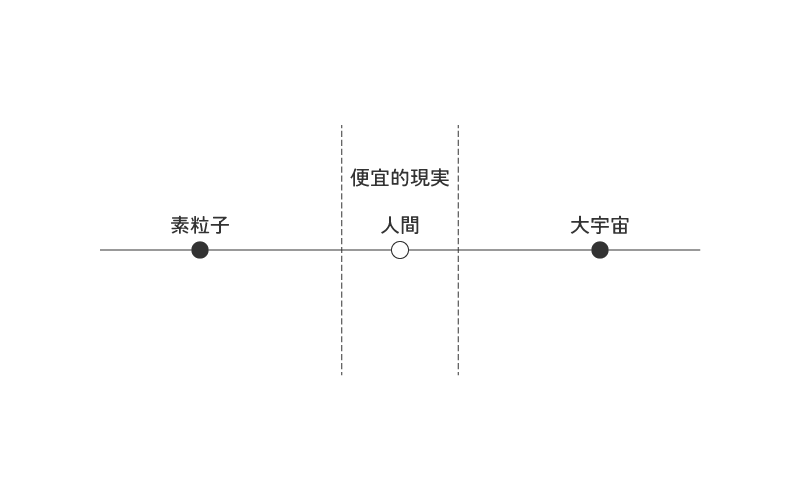

この世界の極小の単位においては、常に、瞬時に、存在は行為している。しかし人が存在、行為とよぶものは「およそ分子以上、感官の知覚内」と線引きしており、じつに(狭隘な)便宜的存在観、便宜的行為観ということになる。

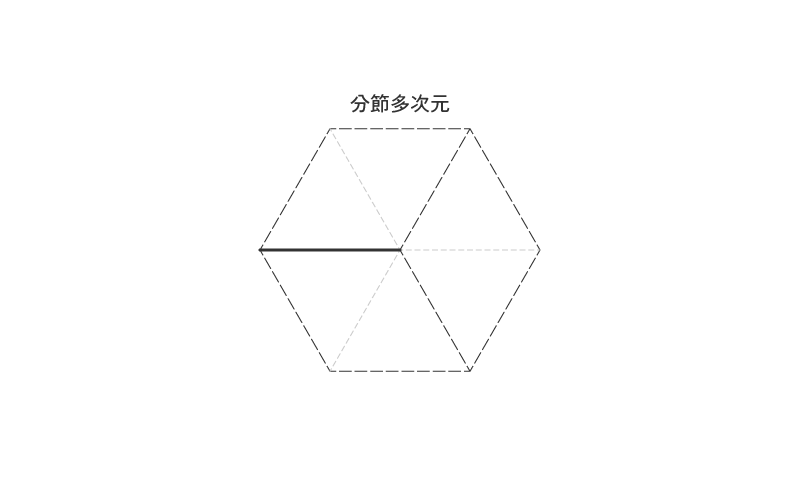

さらに、人知が「如」の無限分節を把捉できない以上、上掲の図の現実スケールも無限に分節する多次元のうちの一次元(下図実線)にすぎないであろうことも容易に想像がつく。つまり表層意識が知覚・認識し得る経験世界は、実相世界の幽遠な大廈のごとき構造の梁の一本にすぎないであろう。我々が「現実」とよび、そこを渉る「自己意識」というものは、さながらその梁の上を歩く蜘蛛のようなものではなかろうか。通常、その深層(潜在次元)を表層意識は対象化できない。

五感の限界を超えた世界を含め、すべてが存在であり行為である可能性、これを真現実と仮定しよう。しかし、たとえば陽子のような極小・極軽のものはたしかに存在しても、我々はそれを使ってテニスはできない。テニスボールが必要だ。我々が現実とよぶ便宜的現実、存在と行為は、宇宙においてじつに限られた――人間が知覚の表層で捉え扱い得る物的な――範囲のことなのである。自然科学が市民権を得たのも、人間の便宜的現実に実によくフィットするからであろう。

夢や願望を抱いた時点で極小・極軽の世界では瞬時に反応しているが、それは我々がいう現実(便宜的現実)ではない。我々はそれを現実と見做せないのだ。たとえ量子を知悉しても、人間の暮らしは便宜的現実にしか存在しえないのである。人は便宜的現実外を「夢幻」という。夢や願望が多くの場合叶わない――叶っていることを認識できない――のもそういうことではないか。真現実では、知即行、心即現かもしれない。

現実主義者といっても、現実のどの段階まで把捉したかにより、その意味するところは異なる。偉大な先哲はみな真現実主義者とよべるのかもしれない。