思考の整理と

思考回路のデザイン

時限なき計画は愚計化する――これは筋トレやダイエットから、ビジネスや政治まで、人の活動において普遍的な傾向だろう。原則として、人生の内にある活動すべては命の時間の割り振りである。しかし、放縦に時間と労力を無駄にすることは多い。そこで「思考のルール化でけじめをつける」ことが必要になる。

時間も空間も

ルールがなければアノミーになる

私が人生の有限性をとくに意識するようになったのは、ある程度年をとってからのことだ。加えて死にかける経験をしたとなると、意識するというより大前提となる。若い頃は誰しも往々にして無時間的錯覚のなかで過ごすものだろう。しかし、できるだけ早くその錯覚から目覚めるほうが人生に裨益するところ大だ。なにせ人間は厳然たる有限の現象である。その意味で死にかける経験は一転語としてわるいことではない。

それにしても、人間というものはとかく放縦に流れやすい。人生の有限性を知っても、実践にあらわすことはなかなか難しい。つい、アノミー(無規範)になる。メソッド(方法、方式)化し習慣化しなければ、せっかくの死にかける経験という大いなる福音も活かしきれないことだろう。

ルールがなければ時間も空間もアノミーになる。煩雑な道具箱は時間も空間も浪費する。

納期のない仕事などない

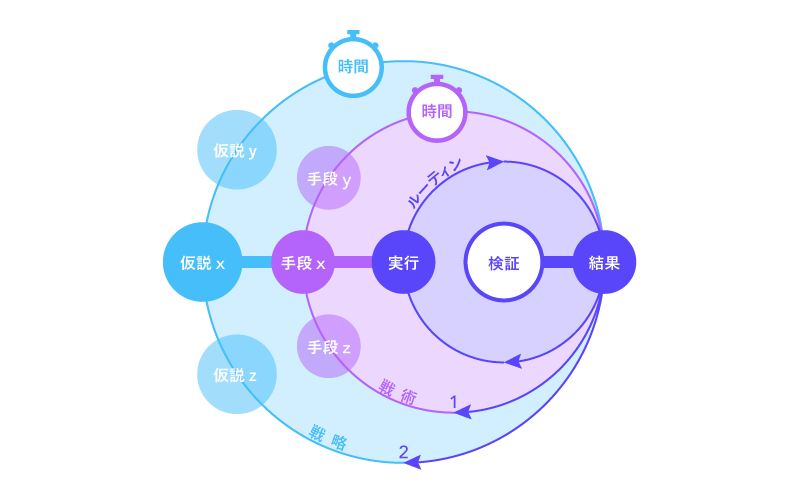

絵を描くにせよ建物を建てるにせよ、おおよそ流れの本質は似たようなものだ。まずは大まかな当たりをつけ(戦略)、具体的手段を選択し(戦術)、行動する(実行)。そんなことは当たり前だと思うが、ではその当たり前がきちんと実践されているかといえば、そうでもない。

ダイエットというおのれの身ひとつのことすらも、計画は愚計化し放縦に流れる。だから次から次へと俗説めいたダイエット方法が巷間をにぎわす(より楽で早いという放縦に寄り添う惹句とともに)。

政治にしてもそうだ。デフレ脱却を掲げたまま、失われた30年をさらに更新しようとしている。改革、改革と言いつづけ、功を奏したためしなし(もっとも、国内政治における改革はどこぞの国からの要望であるから、端から「改善」の観念などないにひとしいのだが)。

時限なき計画は愚計である――。納期のない仕事などないように、「いつまでにどうするのか」を決定的にしなければならない。もうひとつは行動に先立つ「思考のルール」が必要だ。別言すれば「行動」の「指揮官」がいなければならない。

10年後に結果がでるダイエットに、誰が取り組むだろうか。30年後に実現する政策目標を掲げた政党を、誰が支持するだろうか(時限の重要性)。

1年で結果をだすと宣したダイエットで、半年経った時点で体重が1グラムも変化していなければ、計画を見直したほうがいい。30年経ってもデフレから脱却できないなら、計画は誤りである。

3つのレベル、3つの検証

1まずはいちばん外側の円「戦略(仮説)レベル」を決めることからはじまる。目的に向け大まかな当たりをつける段階だ。ここでいくつかの仮説を立てる。たとえば、ダイエットなら食事によって行うのか、運動か、サプリメントを利用するのか等だ。次に時限を設定する。その仮説に取り組む期間だ。

※ここで選択しなかった仮説は破棄してしまわず保留とする。

2戦略レベルからもっとも効果的だと思われる1つの仮説を選び、「戦術(手段)レベル」の具体的手段の選択へと進む。食事なら具体的なメニュー、運動ならどんな運動、サプリメントならどこのメーカーの製品といった、実行のしかただ。そして、その手段に取り組む期間(時限)を設定する。

※ここでも選択しなかった手段は破棄してしまわず保留とする。

3仮説>手段と決まったら、いよいよ「実行レベル」だ。手段で決めた時限内、手段に忠実に実行する。仮に手段で決めた時限が1ヶ月なら、1ヶ月後の結果を「検証」する。効果があったとか、あるいは体質に合わないとか、行動から得たデータを詳細に「検証」する。

実際に行動してみないと得られないデータは値千金の価値がある。望む結果が得られなかったとしても、「検証」をしっかりやれば、その時間と労力は無駄にはならず「経験・知識」になる。経験・知識が得られることにおいては成功も失敗も同等の価値がある。否、失敗は成功の母

という言葉どおり、むしろ失敗のほうが経験・知識としては価値があるかもしれない。

4実行レベルでポジティブな結果が得られるなら、仮説と手段は適切であるとしてルーティンを回しつづける(時限の更新)。それでもいずれは効果に変動(漸減)がみられることだろう。そういった場合やネガティブな結果がみられるときは、ルーティンからでて(1の矢印)手段を変えることを検討する。

戦略のレベルから変える(2の矢印)のは、戦術のレベルで他の選択肢(手段y、手段z)を試してからでもいい。なぜなら、事業においては戦略レベルの変更はちゃぶ台返しともいえるグラウンドプランの変更だ。コストや人員に大きな調整が必要になることもある。

5このようにして3つのレベルの3つの歯車がかみ合い、動きつづけ、望む結果が得られるよう調整する。私は日頃、おおむねこの機序(思考ルール)で作業している。

時間の制約の重要性、ルールの必要性

MITの行動経済学者ダン・アリエリーが行った実験に興味深いものがある。大学生を3つのグループに分け、それぞれ異なる締切を設定し、レポート課題を出すというものだ。

- グループA:最終日に間に合えばよい

- グループB:締切を自分で決めてよい

- グループC:締切は教授が決め、遅れると減点

最も成績が良かったグループは「C」。締切を自分で決められず、さらに遅れると減点という一番ハードな条件だった。この結果は人間の本質に触れるようなところがある。

余命がのこり千年の今日一日の過ごし方と、明日、命が尽きるという今日一日の過ごし方は同じにはならないだろう。時間の制約といえば、せつかれるような不快な印象だけが目立つがそうではない。時間の制約があるからこそ、思考をルール化する必要にせまられるのだ。ちんたらやっていられない、いわば真剣・本気のスイッチを押してくれるのである。

世の中いろんな思考術があたかもトレンドのように出まわっているが、要諦はじつにシンプルだ。「メメント・モリ(memento mori)」、つまり死を思うことである。人はいつ死ぬかわからないからこそ、何事もちんたらやっていられないのだ。ちんたらやらないための物の考え方、というわけだ。

つづめて言えば、おのれの人生にたいする納得と了解、基準と統治のためにルールというものは必要なのである。おのれの生に放縦なものが、ダイエットだろうが政治だろうが、きちんとできるはずがないのである。