病葉

頭から腐る魚、言葉から腐る人間

血液が身体の状態の多くを語るように、言葉は精神の状態の多くを語る。ネットのスラングをはじめとする革新的言語の瀰漫が、いかに世間を低劣なものへと頽廃させるか。

言語空間を侵す革新的言語

「革新」とは、旧来の制度・慣習などを新しくすることであるから、必然的にそれは改良であって改悪であってはならない――そう考えるのが建設的であり、また健全というものだろう。そうであるからには、「革新」を行うものは対象の旧観を超えて進歩させるだけの「知」を有する必要がある。

しかし実際には、言語空間にもたらされる「革新」は、おしなべて改悪である。なぜなら現代の言語空間の「革新」の主動者は最大多数派、つまり「マス」だからだ。「マス」なるものにそのような知力がないことは歴史の通り相場であるし、現実が一貫して示してもいる。明治期に日本語の革新に取り組んだ、優れた思想家や教育者はもういない。

言葉にたいするマスの侵侮はとどまる所を知らない。その最たるものが「神」という言葉の扱いである。マスが下落させた「神」という言葉は、せいぜい「superb」、SNS上の「いいね」程度の意味にすぎない。言葉の意味と価値において最高度であるものにたいしてその態度なのだから、それ以下は言うに及ばず。

そういう雷同に戯け、マスからさらにとなって、おのれの本源性へと侵撃している。それが『進撃の巨人』ならぬ「侵撃の今人(しんげきのこんじん)」である。

「マス」についての関連記事:群衆心理と群衆の運命

言葉から

『論語』にある言葉名を正す

の意味には諸説あるが、「言葉の意味と価値を正す」という意味を含むのではないか。まず言葉に正しさがあってはじめて、正しい人格があり、正しい暮らしがあり、正しい社会がある。新約聖書ヨハネ伝にもはじめに言葉ありき

とある。

言語的動物「人間」のアライメント、その伊呂波の伊が「名を正す」ということではないか。アライメント(alignment)という言葉には「整列」の他に「調整」、「(対人関係の中での)自己の位置づけ」という意味もある。

カビからペニシリンが生まれたような奇跡を言葉には期待しないほうがいい。くだらない言葉から上等な何かが生まれるなんてことは、私の知るかぎり、ない。

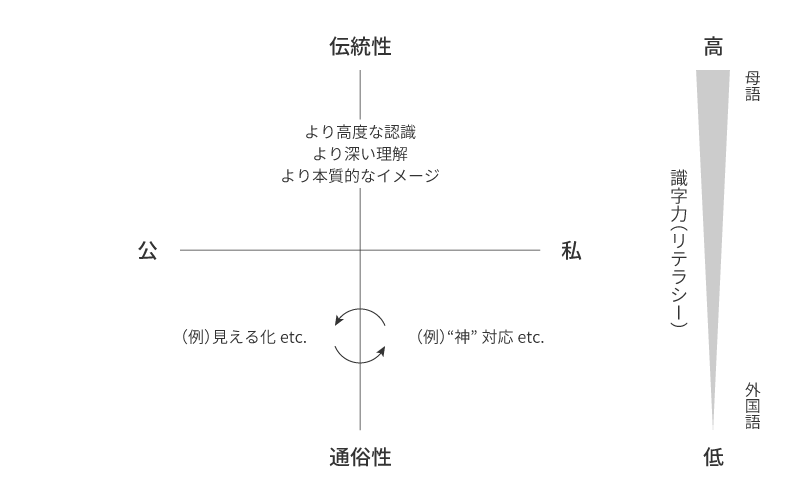

言葉の四元構造

言葉というものについて考えるとき、次のような四元構造が思い浮かぶ。

ちなみに本論では母語はもっとも習熟した言語、外国語は母語より習熟度の低い言語と仮定する。

私的な場面と公的な場面とが相互に低次化した言葉を投げ合う。こうして母語であってもリテラシーは片言の外国語と大差ない言語活動、言論空間となる。

ちなみに「(例)見える化」は、より積極的な視認性という意味で「可視化」とはちがう、などという屁理屈を聞く。しかし「(例)見える化」という技術の実態を見れば明らかだが、それは新語をもって代えがたいものでもなんでもない。「可視化」の範疇である。どうしても「可視化」と区別する必要があるにせよ、言葉の頽廃を感じずにはいられない、新奇さだけの俗語の類だ。

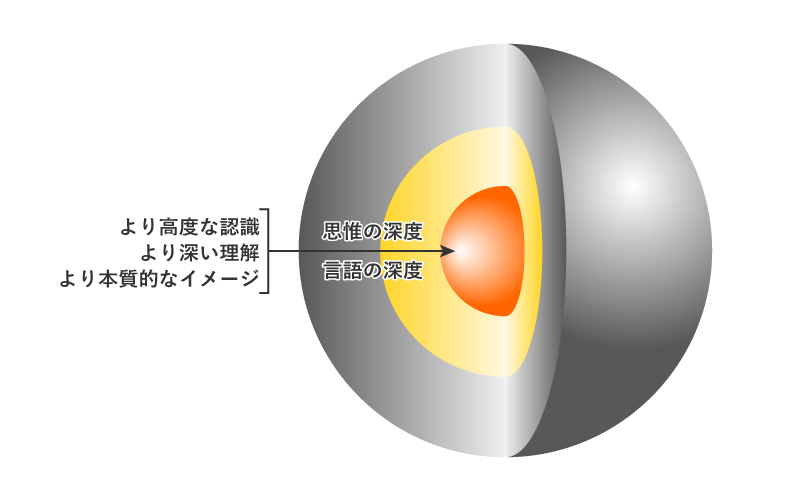

たとえば、英検4級程度の英語の識字力では、パース★1の原文を理解しつくすことはできないだろう。『はらぺこあおむし★2』が精一杯ではないか。精神の血液としての言葉が頽廃してしまっては、たとえ母語であっても言葉の深意が理解できないということになる。

幼児期から英語を叩き込んだり、社内公用語を英語にしたり、英語への偏頗な対応がもたらす弊害を危惧する声をきく。しかし、それ以前に、日本語の、母語の、「言葉」の廃用性萎縮は相当な段階に進んでしまっている。言葉そのものへの態度の頽廃により、言葉の深意を読み解く力も、言葉によって表す力も、急激に失われつつある。

言語的能力の退化した言語的動物は、失われた能力を「技術」に依存し埋め合わせる仕儀となる。それはもはや言語的動物ではなく、情報被制御物である。

「侵撃の今人」とは、その担保もないままに(あるいは担保ならざるものを軽信し)人本来の能力を鈍麻させつつ革新にひた走る愚かな革新者にすぎない。

言語におけるこのようなありさまが、いかに世間を低劣なものへと頽廃させるか、想像に難くない。なぜなら、標準的な要素還元主義的思考は、いわば言語的分解による理解により駆動しているからだ。「言葉」そのものへの理解がはらぺこあおむしで停まっているものたちが、巨大なマーケットや制度をその言葉の議論の上で決するという。狂気の沙汰である。

★1 パース――チャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce 1839-1914)。アメリカの哲学者、数学者、科学者。

★2 はらぺこあおむし――原題『The Very Hungry Caterpillar』。アメリカの絵本作家エリック・カールが1969年に出版した幼児向け絵本。

そして病葉は散る

人間にとって、言葉はいわば分子であり素子である。事物に性質と名、意味と価値をあたえることが可能な次元は言葉からはじまる。人は言葉に依存せざるをえない。音楽が音符という言語化なしには、コンピュータプログラムがプログラミング言語という言語化なしには表現しえないのは、言語的動物の宿命である。

その宿命を等閑にした、舌足らずな、児戯に類する出来損ないの言葉による騒擾それこそが終末を語る言葉である。歴史の果てで、人は言語的ネオテニー(幼態成熟)の畜生となり、しまりなく幕を閉じる――そういう結末がいよいよ現実味を帯びてきた。文明の秋冬に散るは病んだ言の葉「病葉」であったか。

「言語」についての関連記事:進む言語破壊