進む言語破壊

現在は「破壊的創造」の時代である。さまざまなイズムが、産業が、「創造的」と称した断行をくりかえしたあげく、地球も人心も大規模に荒んでしまった。その破壊は自然環境や社会環境のみならず「言葉」にもおよんでいる。はじめに言葉ありき

とは新約聖書ヨハネ伝冒頭の言葉だ。「言葉」というものの意義を考えれば、もしかすると、言葉の蹂躙と破壊が他の破壊の根本的原因になっているのかもしれない。

言葉の危機

私にとって、文や会話が楽しい人、ぜひ読みたい話したい人というのは、大金持ちより、美男美女より、はるかに希少だ。暮らしに余裕があっても、ずいぶんと容姿を気にかけていても、社交における失語症には一顧だにしない人ばかりだ。そんなありさまだから、書物と向き合う時間は半ばしようがなく増える一方である。

なにもこむずかしいことを話したいのではない。商店街の揚げたてのコロッケが想定外に美味かったことを丁寧に伝えたり、受けとりたいだけだ。丁寧な言葉のやりとりは「コロッケが美味かったという現実」に馥郁たる修辞と想像の展開をもたらす。つまらない人生を面白くするいちばん手っ取り早い方法は、言葉に努めることだろう。

筋力がいちじるしく低下してしまうと、現実生活に支障をきたす。それと同じように、言語力がいちじるしく低下してしまうと、知的生活に貧困をきたす。しかし、世人はそのことをおそろしいほど意に介しない。それは、もはや社交における失語症がデファクトスタンダード(事実上の標準)となってしまったことを意味する。

ホモ・ロクエンス(homo loquens)とは「言葉をもつ人」の意であり、人間が言語的動物であることをいう。そして、言葉が人間の表出である以上、言葉の中身が問題だ。世間の言葉のありさまをみれば、世間の実際とこれからのおおよそを知ることができる。AI(人工知能)の予測だの霊媒術の予言だのよりも瞭然と知ることができるのである。

現在、そしてこれからは、ホモ・ロクエンスとして頽運の流れに入ったとみていい。せめてもの「言葉」の弁護と保護のために拙論(保護活動)をあげよう。

ホモ・ロクエンスとして頽運の流れに入った今、言語の破壊と退化は止まらないだろう。

万象の容器

以前、人間の脳は言語的解釈なしにイメージすることはできない

という活字を目にした記憶がある。

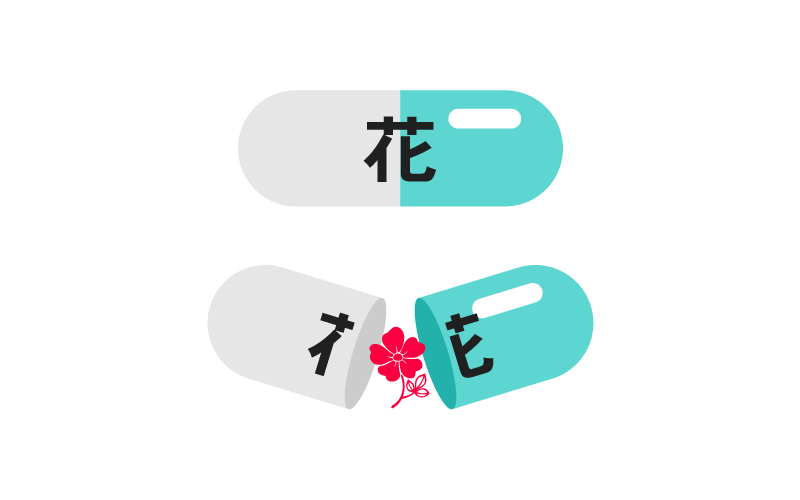

それについて思うことは、「イメージ」にたいしての「言語」ではなく、「言語」と「イメージ」の「つながり」だ。とくに「言語」が「イメージ」を「カプセル化(encapsulate)」する機能に注目する。いわば「圧縮記号」のようなものだ。実際「花」という文字を見れば、同時に「花のイメージ」が思い浮かぶ。その他、個々別々の観念、記憶、想像等をカプセル化できる(解釈の容器)。

言語は現実において実行効率を向上させる「RISC(Reduced Instruction Set Computer)」のような機能も併せ持っているようだ。それは「総合的記号」である。ハイデガーの言葉は存在の住処である

という表現、あるいは精神的実体「霊」としてみる「言霊」とは言い得て妙である。

言葉の頽廃は、つまり意識や精神といったものの「肉体」が頽れることである。万象にたいする統辞法をなくすことであるから、人間の精神がアナーキー(無秩序)とアノミー(無規範)に染汚される。そういう世を「末法の世」とよぶ。

ソムリエの頭の中は「カプセル化」されたイメージで満たされていることだろう。

言葉の大地

言葉は「過去」でもある。安易な新語・造語、あるいは児戯にひとしい言葉弄りが流行る心理の淵源は、過去、歴史との断絶からくる。それは過去という寄辺を失い、言葉との時間的な繋がりを失ったものたちの言語的チック(不随意的運動)のようなものだ。言葉の符号的側面しか知ることのできなくなった、ある種の失語症が瀰漫している。

言葉の符号的側面しか認知できなくなったからこそ、他人の言葉尻に異様な執心をしめす。自らの言葉が過去から剥離したからこそ、遺伝子という言語を自然という過去から剥離させる行為を恬として疑わない。

ヴァンダリズム(文化破壊の野蛮)や皮相的革新主義が大手を振るにいたった経緯。そのはじまりは言葉、すなわち過去の冒涜からではないか。

総合的理解とは過去からくるのであり、現代人の好物である予測すらも過去からくるのである。言葉(過去)を嘲笑するものは過去も未来も流失する。そして現在という「点」には現在それ自身を支えるほどの耐久性はないのである。

言葉を破壊し、言葉の歴史を失うことは「現在」を建てる大地を失うにひとしい。むろん、「未来」を展望することのできる高台も見晴らし台も立たないのである。

これからは「ねこ」のことを「ぬこ」としようといわれても「お断り」だ。 個人のもちえる時間をはるかに上回る時を生きる「ねこ」という言葉への歴史の合意を秤にかければ、烏滸の沙汰である。言語破壊の後、残るのは生彩を失った、言語とは似て非なる短絡的符号だろう。

技術による言葉の矮小化

SNSといわれるものの多くは、言語力というものを要しない。活字離れはおろか読み書きすらまともに行われない現今に合わせ、意図的にそのように設計されたのだろう。しかし、このことは時代の潮流といって済む話ではない、深刻な言葉の頽運の表れである。

活字からSNSへ言論のプラットフォームが移転したことは、おおむね言葉の地盤沈下として現象している。たとえば、Twitterで一度の投稿文は140字まで。これは「文章」における「段落」相当の文字数だ。「冷やし中華はじめました」ではじまるような、たった一段落分の字数にふさわしい内容であればいい。しかし、実際には社会の重要な機関や一国の宰相までもが主たる言論の場として使うありさまだ。

そも、世間皆して「つぶやく」などと滑稽なものである。「つぶやく」と辞書で引けばぶつぶつと小声で言う。くどくどとひとりごとを言う

であるから感心できるものではない。軽薄短小な言葉がデファクトスタンダードとなった今、世間は騒擾にしずむ定めにある。重大な問題、争点に向けて、皆でピーチクパーチクやる作法が功を奏するはずもない。

些末な問題は些末な言葉で事足りる。SNSやチャット向きといえるだろう。たとえば、検討中の商品について「水に濡れても大丈夫か」という問いにたいしては「完全防水」という言葉でいい。

しかし「これからの時代、これからの人生をどう生きていけばいいのか」という問いにたいする言葉となればそうはいかない。「一転語(仏語)」のような言葉にはそう出合えるものではないし、大抵は言葉の論理的構造によって突き詰める必要がある。

SNSで扱われる言葉のイメージは「丸太」だ。ちょっとした水溜まりや小さな川のあちら側へ行くのには使える。しかし、大きな川や海を渡るのにはまったく足りない。その場合は高度な構造計算がされ、強度をもった「橋」が必要だ。SNSの言葉を「丸太」とするなら「橋」は「書物」になる。

言葉の頽廃により、人は言語的橋梁の構造式、統辞法を忘失しつつある。その質量が生みだす意味と価値、言葉の普請(建築)性というアナロジーが忘失されている。残る方法はといえば、丸太につかまり、時折、丸太同士がぶつかり合いながら、茫漠たる夜の海をあてどもなく漂流することだろう。

情報の移転速度・利便性と引き換えに、言葉は軽量化(軽佻浮薄)を余儀なくされたのか。