知の孤独

ますます知識的、技術的に傾く「知」は、極度に文明的であり皮相に過ぎる。「知」の孤独の側面に宿る馥郁たる香りとは。

知の非加法性

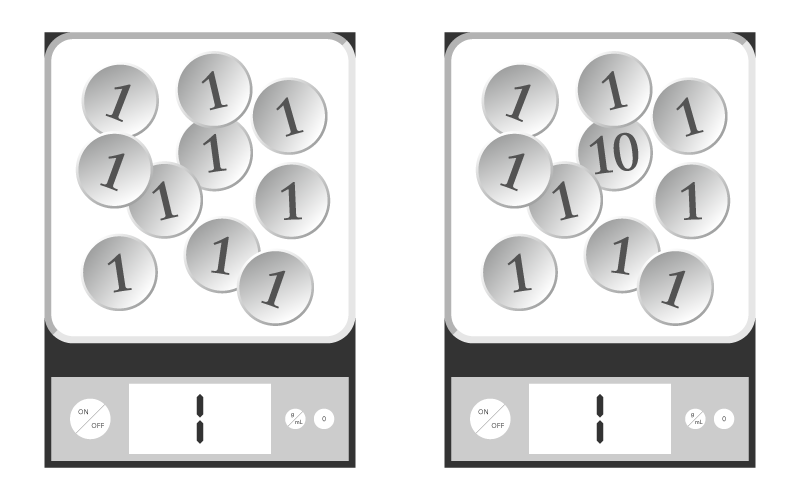

知性には「孤独」といわざるをえない非加法性がある。

アレクシス・ド・トクヴィル★1は多数派と少数派に分かれた場合、(知性を)足し算して多数派のほうが少数派の知性より多いとする(知性の)平等主義の誤り

をいっている。

ギュスターヴ・ル・ボン★2はおよそすべての人はヴォルテール★3より才知に富んではいない。すなわちヴォルテールひとりの才知はおよそすべての人の才知に勝る

といっている。

人間一人の知性を等しく「1」と数え、またそれに単純な加法が適用しうるという誤った前提のために、たとえば民主政(デモクラシー)は往々にして衆愚政(オクロクラシー)に陥る。

ある側面において、知性は完全に閉じた宇宙である。そして「社会」として集積したところで、知性の非加法性が失われることはない。

「集合知」という言葉に私は甚だ懐疑的だ。恣意的であり、それが実際的に「知性」たり得るか疑わしい。あるいは「民主的なるものが好ましい」という思潮に影響されてはいまいか。

データ量(volume)、処理速度(velocity)といった技術の得意とする前提のみを偏頗な演繹でもって命題化した仮説、仮想知(virtual)にすぎないものを真実性(veracity)としてあつかう詭弁の域をでない。つまり知の孤独の側面がごっそり脱落している。

実際には、馬鹿が三人集まっても文殊の知恵になどならず、せいぜい三馬鹿などと謗られ、馬鹿が再確認されるのが落ちである。

知性に加法性をみるのは、マグマのような非加法状態が落ち着いた後、つまり時の熟成を経て歴史に承認されてからのことだ。長きにわたる葛藤、あるいは熟成の懐妊期間を経てようやく、知性の「和」の側面をみることができる。それは「知それ自体の孤独な瞑想、閑暇における運動」のうちにあり、私が「文化的知性」とよぶものだ。それは物的で忙しない道具的な明在知(文明的知性)にたいする暗在知でもある。

そのように考えれば、昨今の文化破壊の革新主義下における知性が極度に競合と分離に終始し、騒擾に堕するのは当然の仕儀である。知性の「和」としての文化的知性というものは、この世でもっとも時を要する構造体かもしれない。あげく、先哲が超越、実在の次元にのみ知性の綜合を仰ぎみたのも、うなずける。

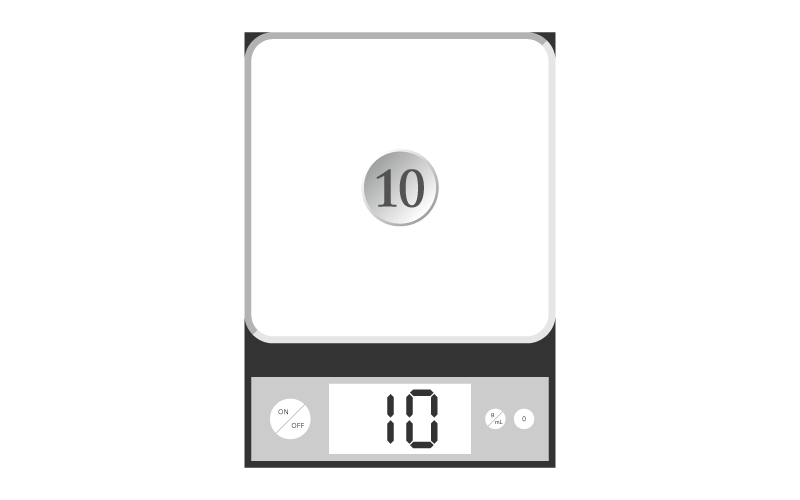

知性を計ることができる計量器があれば、計量結果は図のようになるだろう。

トクヴィルのいった知性の平等性の誤り

であり、ル・ボンのいった群衆は智慧ではなく凡庸さを積み重ねる

である。単なる多数決(単純な加法)から社会の大団円がおとずれることもなければ、最良の知性の解答が得られることもない。

文明的知性と文化的知性

当今の、極東にあって西側を自負する日本においては、知性の解釈もすっかり西側に偏っているようだ。

知の非加法性などとんでもない。知の加法性なくして高層ビルや原子力発電、スマートフォンはありえないではないか――そんな声が聞こえてきそうだから先に断っておく。ここでいう「知性」とは「精神」を包摂、あるいは接触している文化的知性のことだ。その意味で上述の、とくに物的・技術的次元において顕される知性は文明的知性として区別する。

文明的知性、もとい「文明」とは「インフラ(インフラストラクチャー)」である。文明とルビを振ってもかまわない。それは専門知を総合する技術であり、知識的だ。一方、ここで強調したい文化的知性とは、物的に結論付けられない価値をも感取する知性であり、インフラ(infra)にたいするスープラ(supra)であり、文明的知性の指導原理としてはたらく(べき)知性のことである。

現在文明的知性の体現者として最右翼にある「AI」だが、現時点では「インフラ」の域を出ない。計算機の延長線上のもので、人間の延長線上のものではない、たとえ囲碁で人間のトップ棋士を破ろうとも。

AIがインフラの域を出るのは、たとえば「魯山人★4の筐体に収められると、出力にもある種の滋味を意識してしまう、そんなバイアスがかかりそうです。無粋な正確さより、粋なものを好むあなたには、どう答えるべきか、悩ましい」とでも言って、不全的機能(ここでは潜在知・深遠知からの最適解としての未決)を発揮し得たときだろう。計算機としては過失でも、文化的知性においては沈黙もまた解のひとつなのだから。

★4 魯山人――北大路魯山人(1883-1959)。篆刻、絵画、陶芸、書道、漆工、料理など、さまざまな分野で美・芸術に関する活動をした。

知といかに付き合うか

知性が短期においては往々にして非加法的なものであると知れば、知性にとって「孤独」がいかに価値あるものかは常識に属する。孤独を知らぬものは知性の本意を知らぬといっても過言ではない。

知といかに付き合うか――言うまでもなく「孤独」の確保に努めることだ。「つながり」と称してただちに群れ集う世人をみると、知性にたいする養育放棄かと思う。事物の精華に全霊をかけられる機会を自ら捨てている。身体が眠っている間に調律され育つように、知性も明在ではなく暗在にて発展する。別言すれば「独り深く感じ入るとき」に熟するのである。

味わい深い社交というものには、先んずる個人の知の熟成が不可欠だ。「知の孤独」も知らぬものが寄り集まったところで真水の寄せ集め、馥郁たる香りただよう酒にはならない。滋味ゆたかな酒宴(社交)にならないのである。