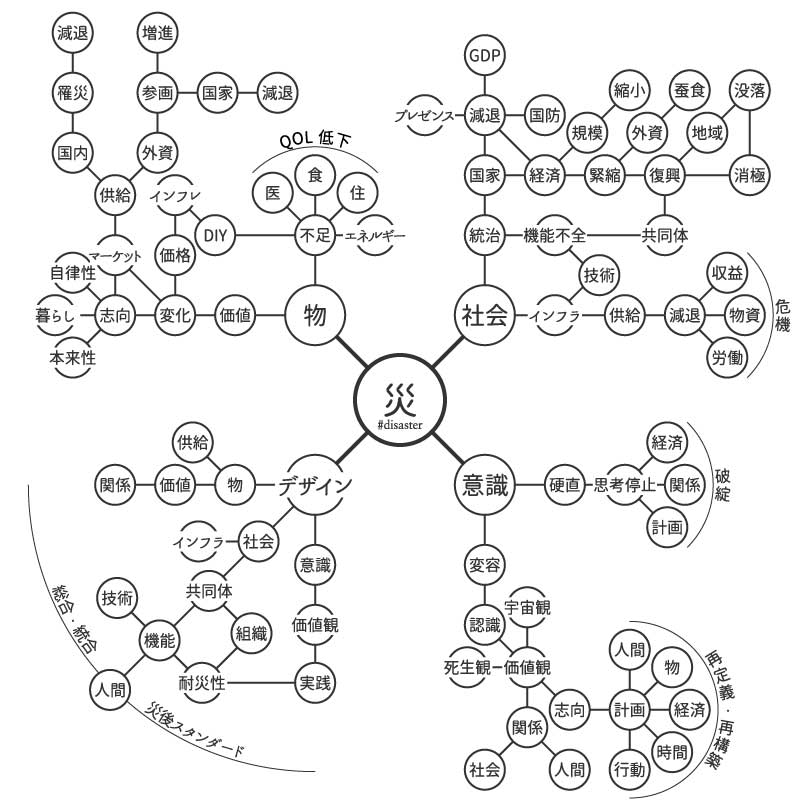

災後スタンダード

巨大地震・南海トラフ

「南海トラフ地震」はノストラダムスの大予言とはちがう。なぜなら物理的な根拠も歴史の証左もあるのだ。ただ、巨大な災害が想定可能だというのは不幸中の幸いだ。どれほどの時間が残されているのかは分からないが、思い立ったが吉日、善は急げ。「災後」という新たな標準「災後スタンダード」のデザインに着手しよう。

ノストラダムスの大予言とはわけがちがう

南海トラフ地震

「事前復興★1」という言葉があるが、その視座は国や自治体からみた、どちらかといえばハードウェアの課題に集中したものだ。それにたいし、暮らしの末端の態度にまで応用可能な言葉はないものかと探すのも面倒なので造語する――災後スタンダード。

「4枚のプレートの上」という複雑な事情をかかえた日本列島では、地震は暮らしの前提にしていいだろう。 今世を生きる自分の人生は、地震列島のどういう期間なのか。そこを考えずにこの日本で人生を計画するということは、海を知らずに船を造るようなものである。

ノストラダムスの大予言恐怖の大王が郵政民営化のことだと知ったときは、誰しも帽子を床に叩きつけたくなったことだろう。またしても徒爾に終わるのではないか――狐疑逡巡するのもわかる。しかし南海トラフ地震は予言ではない。歴史が示す事実からの予測であるから、帽子はヘルメットに替え、真摯に取り組むべきだろう。

★1 事前復興――災害が発生した際を想定し、被害の最小化につながる都市計画やまちづくりを推進すること。防災・減災事業の一環として行われる取り組みのひとつ。

災前、災後、シームレスなスタイルを目指す

災後スタンダード

1995年1月17日の阪神・淡路大震災を兵庫県で体験した。私の場合、防災・減災のはじめは、なんといっても当時の体験をもとに「想像」することだ。ネットや書籍からの情報をいくら頭につめ込んだところで、現実・現場特有の位相において体験知にまさるものではない。

対策リストのチェック項目を埋めることもそうだが、もっと実際的な備えとは、平時においてすでに実践されている慣習である。災後スタンダードは災前、災後をシームレスにつなぐスタイルのこととする。たとえば、南海トラフ地震が焦眉の問題だと知って、普段の通勤スタイルをカバンからリュックに変える、といった具合だ。選択の基準に「耐災性」を加えるのである。それも最右翼に。

今すぐはじめても早すぎない

災後スタンダード

非常用の水や食糧、電源、熱源等の確保は「耐災性」の末梢にすぎない。個別の状況に寄って集中する、あるいは引いて鳥瞰するピント調節が必要なのは、人生、平時も非常時も変わらない。

2022年4月現在からイメージの気球を上げてみよう。そこに見えるのは南海トラフ地震が日本という国家にとってきわめて巨大な顛跌点になるだろうということである。下手をすれば寝たきり国家という路線もありうる。

被害は東日本大震災の10倍以上、経済的損失は200兆円以上と想定される南海トラフ地震。2030年~2040年がレッドゾーンだといわれているが、カレンダーなど意に介さない自然現象のことだ。「いつくるかわからない、いつきてもおかしくない」というのが妥当な認識だろう。阪神・淡路大震災にしても「聞いてない」現象だった。おなじ轍は踏まない。

予想される死者およそ30万人のうちに入ってしまえばそれで終わり、災後スタンダードもへったくれもない。しかし存命の場合、災後の社会的余波にさらされることになる。家はつぶれてローンだけが残った、会社がつぶれて収入が消えた、地域のインフラが壊滅して飲み食いもままならない――

より過酷な災害に向けた社会的演習であり社会的実績としてコロナ禍をよく観察しよう。 南海トラフ地震でも同様のありさまだろう。満身創痍で横たわる列島を尻目に、政府はそれでもプライマリーバランス黒字化をとなえるだろうか。いいかねない。戦後最大級の被害にたいして真水で云々、などとのらりくらりやるのだろうか。やりかねない。

だからこそ、今からの災後スタンダードなのだ。できることから確実に切り替えはじめる。スタンダードをシフトしはじめるのだ。自らイメージし、調べ、考え、無理のないペースで災後の暮らしをデザインしはじめる。このデザインは政府にも他人(メディア)にも委託するものではない。自分がどう生きたいのか、その意思を他人に訊くなど、そんな者は地震がくるまえに終わっている。地震以前に自信の問題である。

より具体的な災後サバイバル論については稿を改め取り上げたい。

阪神・淡路大震災では比較的被害が軽かったエリアでもライフラインの完全復旧には1ヶ月以上かかった。南海トラフ地震の被害想定エリアと復旧のためのリソースを考えれば、その数倍に長引く可能性はある。ちなみに現在私がいる地点で3ヶ月以上を想定して準備をすすめている。