知の型

武道に「型」があるように、知にも「型」がある。いずれもその道の知嚢から象られたセオリーのようなものであり、その道に入るにはまず学ぶべきものだろう。しかし、自らの知の「型」というものに意識的な人間はそうはいない。これは考える葦といわれる人間において致命的だ。一生考え続けるだけの生き物が、その宿命的行為において終生、放縦であるというのは自滅行為である。危機にある「知」の初歩に立ち返ってみよう。

はじめに

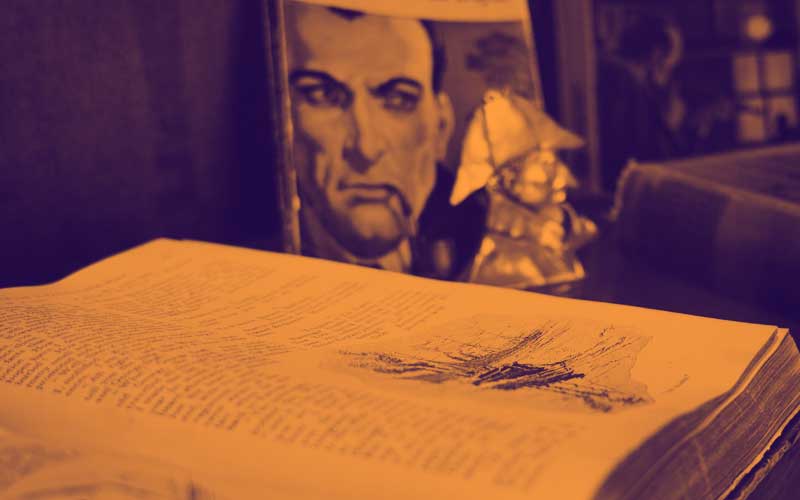

「知性」というものに、なぜ「型」という空間性を問うのか。ここは私より知的な人物、シャーロック・ホームズの言葉を借りよう。

人間の頭脳は、何もない屋根裏の小部屋のようなもので、選りすぐりの家具を揃えておかなければならない。未熟者は出会ったものすべてを雑多に取り込むから、役立つはずの知識が詰め詰めになるか、せいぜい他とないまぜになって、挙げ句の果てには取り出しにくくなる。しかし、腕の立つ職人なら、頭脳部屋に仕舞い込むものにはとても敏感になる。仕事の役に立つ道具だけを置いておくのだが、各種全般を揃え、完璧に整理しておこうとする。この小部屋の壁が伸縮自在で際限なく膨らませると思っているなら、それは違う。いいかい? 知識が一つ増えるたびに前に覚えたものを忘れることになるんだ。それゆえに肝要なのは、有用なものを押し出してしまうような無駄な情報を持たないことだ。

──

Arthur Conan Doyle、大久保ゆう訳、『緋のエチュード|シャーロック・ホームズ』

頭脳の能力が有限であるからこそ、知性にはデザイン性が顕れもすれば、求められもするのだ(デザインとは限界ゲージでのやりくりである)。

シャーロック・ホームズという人物像には「知の像型」が含まれていた。その魅力ゆえ小説が人口に膾炙したのだろう。なんの形相も感じさせない知性というものは、知性と感じられることもないだろう。

知の型(Ⅰ)

面倒くさがりの私でも、「確かめる」ということはおろそかにしない。なぜなら人間は不完全だ。だから私自身のやることなすこと、他人のやることなすこと、すべて半信半疑で臨む。

スーパーに行けば食材の成分を確かめ、ドラッグストアに行けば薬の成分を確かめる(しかしそれらも訝しむ)。ちなみに人の成分を確かめるには酌み交わすのが手っ取り早いが、あいにく今は禁酒中だ。

何事も「確かめる」ということ抜きに進めない、こういうのを巷間では「性格」、あるいは「神経質」などと言ったりするが、正確には性格ではない。私にいわせれば、これは知における「かまえ」であり「型」である。個人における慣習として決まった形式のことだ。

世間をみるに、「型」もへったくれもない御仁がじつに多い。化粧品にヒアルロン酸が入っているかどうかは眉間にしわを寄せてチェックするのに、ワンの中身には一顧だにせず袖をまくる。こういう「型」もへったくれもない知の態度をとる人間ほど信用できないものはない。串の抜けただんごみたいなもので、やることなすことてんでばらばら、あっちへころころ、こっちへころころ。落ち着きがない。

コロナ禍ではウイルスよりワンにたいする態度のほうが知の「型」のある、なし、露呈した。ワンの成分を調べれば、ポリエチレングリコールやリポナノパーティクルなど、聞き慣れないものがでてくる。むろん、はっきりさせたくなる。「確かめる」の出番だ。

「確かめない」というのは「確かめる」ことを「型」に含む者からすればロープなしでバンジージャンプをするようなものだ。否、場合によってはそれよりはるかに愚かな過失だ。しかし、物事の皮相にしか関心のない人間は過失より保湿ということなのだろう。ちなみにそういった手合はヒアルロン酸が何かもよく分かっていないものである。

知の型(Ⅱ)

いわゆるUFOというものを見ることがある。電気の光とも星の光とも異なる質の光で、目を引く。動きも独特だ。しかし、だからといって、あの光が乗り物で、なにか知的な生命体が乗っている、とは思わない。飛躍してそう信じ込むというのは、さすがにSF作品にほだされすぎというものだろう。

系外から高度な知性をもつ生命がやってくるというロマンはいいものだ。ただ、彼らを自分たち人間とは似ても似つかぬ存在だと単純に考えるのはロマンではなくロドン(魯鈍)かもしれない。

「型」には「パターン(類型)」という概念もある。自然界はいくつかの「パターン」をもっていて、そのひとつに「フラクタル(自己相似、fractal)」がある。

宇宙が地球の人間だけに特有の原理を用意するというのは考えにくい。原子や分子のルールは程度の差はあるかもしれないが普遍的だろう。その集合としての現象、人間も宇宙的一般から大きくはみ出たものではないだろう。未確認の飛行物体を即座に「乗り物」と考えるのは「パターン(類型)」の法則を無視しすぎではないか。

人間の技術の遷移をみれば、複数の局面でその進化に「無人化」が現れている。技術の運動に生身の人間を同期させることにはエネルギー的コストがかかるからだ。

人間が恒星間の移動が可能な技術に達したとして、わざわざ人間を乗せるだろうか。奢侈のついでとどこかの資産家は乗りたがるかもしれないが、技術は無人化を基礎に計画されるはずだ。実際に火星の探査は無人化されているし、軍事においてもドローンなどによる無人化技術が発展の兆しをみせている。卑近な例ではスーパーのレジもそうだ。

日の下に新しきものなし

というのは現象に同一性、パターンめいたもの「型」が確認されるからでもある。人間に再三みられるパターンは、諸原理が共通する他の知性にもあてはまる可能性はあるだろう。

そう考えると、私が見た所謂UFOのようなものは彼らのドローンなのかもしれない。あるいは私が小学生の頃、頭を強打したことによる視覚的バグなのかもしれない。