アートの裏面

宝塚市立文化芸術センターで開催中の「藤部恭代|インタタイダルワールド2022(4.1[金]- 4.12[火])」へ行った。現地では幸い作家の藤部恭代氏と話ができたので、今回はその会話をもとに論を展開する。

アート(?)

アート(art)という言葉にもっとも違和感を感じるのはアートに接したときだ。というのも、たとえば調子付いているAI(人工知能)は「Artificial Intelligence」のことだが、この場合の「art(ificial)」は「人工の」という意味だ。 そこには甚だ「技術」のにおいが立ち込める。

アート(art)の語源はラテン語のアルス(ars)だが、これが違和感の淵源である。アルス(ars)は技術、芸術、いずれの意味も併有しうる。語義どおり訳せば「技芸術」というような辞書にはない言葉になりかねない。

アートは往々にして「人工的」というよりむしろ「人文的」である。アートの作家はことさらその制作技術を披瀝したいわけではないだろう。それでもアートとAIは言葉において同郷だ。語源の懐の深さゆえとはいえ、なんとも違和感を覚えるものだ。

しかし、より深い洞察において、その違和感は薄れていくこととなる。アートの多面、その裏面にスポットをあてよう。

カタストロフとアート

事前に気になった絵画とは『藤部恭代|FIFTH』――311東日本大震災というカタストロフに作家の心が変動し、運動となったものだと知った。

一目して日本的な観念を感じたのはそういうことだった。北部特有の藍色の空を背景に、稠密な部分は多くを語る。そこに「死」を感じるということは、すでに「生」が語られているということだ。キリスト教において「FIFTH(5)」は四大元素に加わる5番目のもの「神の息吹」を象徴するというが、聖痕の意味もあるという。

作品を前に作家の藤部恭代氏と話す。聞けば震災にすぐさま反応して描かれたものではないという。あの時――大惨事への無力感に日本は暗澹となったが、氏も絵画表現の無力感という暗がりに落ち込んだ。

絵画・彫刻・建築・音楽・舞踊・文学等――アートは往々にしてカタストロフに沈み、迷い、ときに唾棄される。そこにはTPO(時・所・場合)の問題がある。そも価値というものはTPOという折々の地色のなかに浮上する白抜きのようなものである。独立常在のものではない。

およそ〈アート〉という運動に現時のカタストロフにたいする即時・即応・即効のレスキュー(rescue)能力はない。アートは舞踊のように動的であっても、文明、社会という巨視的な舞台において常に静的な存在、平時の価値である。

現に音楽もスポーツも文学も、歴史をみれば災害や紛争・戦争にたいする直接的なレスキューになったためしがない。それもそのはず、運動の性質として現象の陣頭指揮をとるものではないからだ。

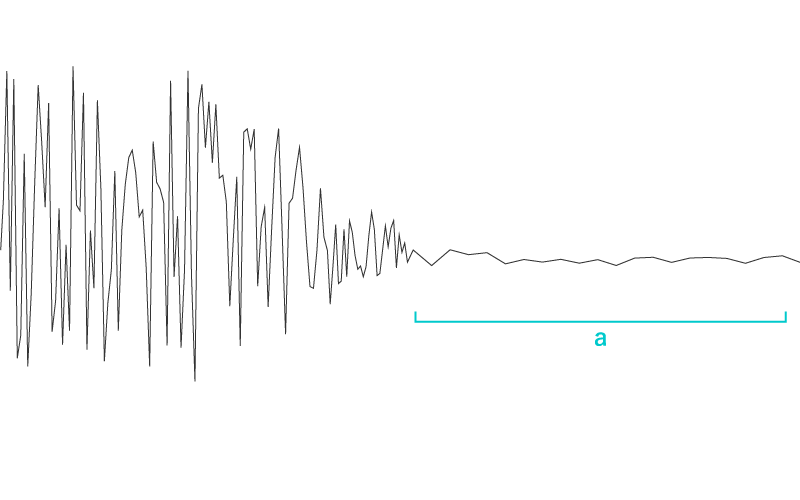

アートが発光するのは「粛」のタームである(図a)。ちなみに「烈」のタームで発光するのは「アド(広告、advertisement)」である。

私は以前から(アートを含む)「粛」の活動の役割というものにいくつかの視座を設けてきた。そのひとつは「総括」の役割である。そこから「創作活動」ならぬ「総括活動」とよぶ。「総括」は平時の活動だ。そこにアートの価値が立振舞えるフィールドが――存外の奥行きで――あるのではないか。

総括は往々にして言語のかたちをとる。ただ、文庫本一冊程度の文字量におさめたとしても10万文字程度、多忙な一般の人々にはけっこうな手間隙だ。事象の総括は生存に不可欠ではないので尚更だ。総括の表現をアートが担うことができれば、総体としてぱっと見せて、後の考量は各人に委ねることができるだろう。つまり総括の機会をあたえる役割だ。

人間の文明社会における事象は、ほかならぬ人間自身のために総括されたほうがよい、総括されるべきものが多い。アートが総括の機会を提供するメディアとして確立されるなら、奢侈のフリンジのような不名誉な観念の土台から脱化することができるのではないか。つまりアートは旧態依然の画廊をでて、時に泥にまみれ批判せよ、総括せよということだ。

311東日本大震災をまえに藤部氏が感じたというアートの無力感(非即時性・非即応性・非即効性)は、アートに必要不可欠な懐妊期間だったはずだ。

アートはもっと風狂に――実践のアート

総括とは実践の最終工程ともいえる。しかしアートは往々にしてその斯界にひきこもりがちだ。構造的に学究的なのである。「きみにアートのなにが分かるのか」などと衒学的に振る舞いでもしたら、アートは実践でも総括でもなくなる。それこそ本当の無力だろう。

表現としてはたとえ抽象的であっても、内容は対象の全体にたいする批判であり、且つ伝達性が意識されていなければ世に表現する意味がない。表現性は伝達性を操作するものであって、伝達性を度外視するとき、表現として価値を失う。

アートはもっと風狂であるべきだ。ここでいう「風狂」とは、修行者が下野して尚、耿々と輝くことだ。禽獣のさばる野――娑婆――で役を果たせてこそ実践のアートではないだろうか。そのときアートは真知を伴う技術となり、語源にしっくり馴染むのである(但し、アートにおける投資や投機といった商販性においては「実業のアート」としてここでは区別する)。

失われたサード・プレイス(third place)★1だが、アートがサード・フェイズ(third phase)として機能できる可能性はあると思う。

★1 サード・プレイス(third place)――自宅(第1の場所)と職場(第2の場所)以外の価値をもつ「第3の場所」のこと